「いけず体験イベント」の作り方

2025年1月と2月に京都のいけず文化を体験できるイベント「この先いけずな京町家」を開催しました。

大変ありがたいことにイベント公開初日でチケットは完売し、追加公演分も24時間経たず完売。

更なる追加公演の開催を願うSNS投稿や、弊社への問い合わせもありましたが、残念ながらその予定はありません。

理由は大きく2つです。

1つは他の事業者さんでも「いけずな京都人」というキャラクターを使ったコンテンツを展開してほしいので、ネタバレも含めて全情報を公開したいという理由。

そしてもう1つは、キャストの大西里枝さんにかかる負荷がえげつなく、イベント初日から「もう2度とやらん」と宣言されており、他に適任が見つかっていないことです。

そこでこのブログでは参加できなかった方々にイベント内容をお伝えすることに加え、他の事業者様の参考になるよう、詳細なイベント内容や制作過程をご紹介していきます。

長文なので気になる箇所だけでも読んでいただければ幸いです。

目次

なぜ「いけず体験イベント」をするのか?

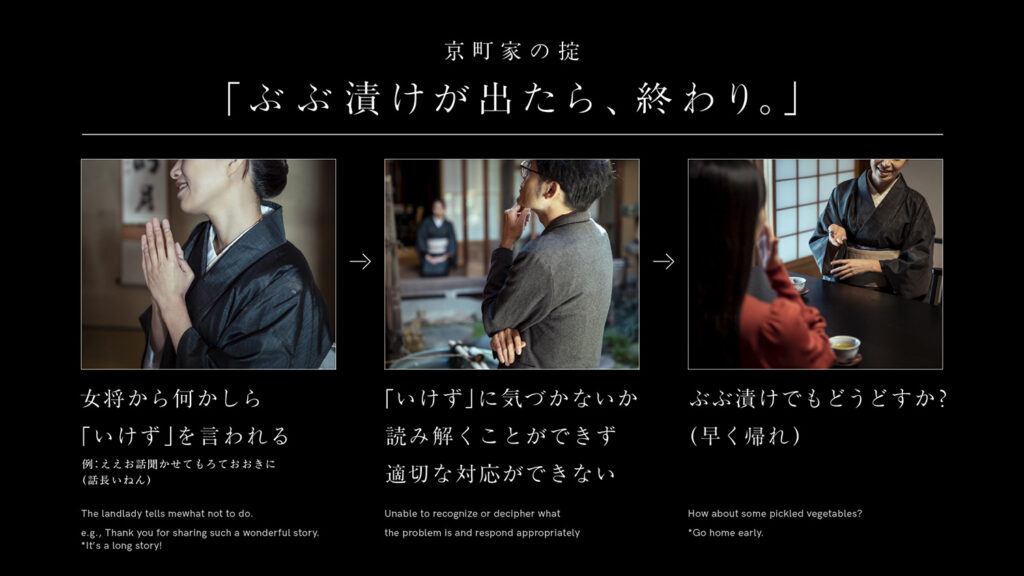

「いけず文化」とは

「いけず文化」とは本音と建前を使い分けることで、相手との関係性を悪化させずに言いづらいことを遠回しに伝えるコミュニケーションスキルです。京都では「何百年もお隣さん」という家や店舗が多く、ご近所トラブルは御法度だったため、このような文化が根付いたと言われています。

有名どころで言えば来客に「ぶぶ漬けでもどうどすか?」と言うのは「そろそろ帰れ」という意味だったり、近所の子供がうるさく騒いでいると「元気やねえ」と優しく微笑みかけたりするそうです。

これらの「いけず」は他府県の方々にもよく知られていますが、実際に京都へ行って体験することはできない(していても気づかない)ため、一種の都市伝説として恐れられてきました。

「いけずな京都人」を「なまはげ」に

他府県の方からすれば畏怖の対象だった「いけず」ですが、これは観光資源として最適なコンテンツです。ホラー映画もエンタメだとわかっているから楽しめるように、いけず自体もエンタメに昇華することができれば、きっと誰しもが楽しめるコンテンツになります。

秋田県の「なまはげ」がまさにその好例ではないでしょうか。

元々は地域の子供たちを戒めて誠実な子に育てるための風習で、子供たちは恐ろしくて「楽しむ」なんてものではなかったでしょう。

それが今や他府県の人はこぞって秋田に行って、なまはげに戒められることを楽しんでいます。

さらに秋田ではなまはげ体験が出来るだけでなく、なまはげに変身したり、なまはげの太鼓演奏を聴いたり、食事中になまはげが出てくるお店まで存在するそうです。

このように「なまはげ」という1つのIPを誰もが自由に活用し観光資源化している状況を、同じように「いけずな京都人」でも実現できるのではないでしょうか。

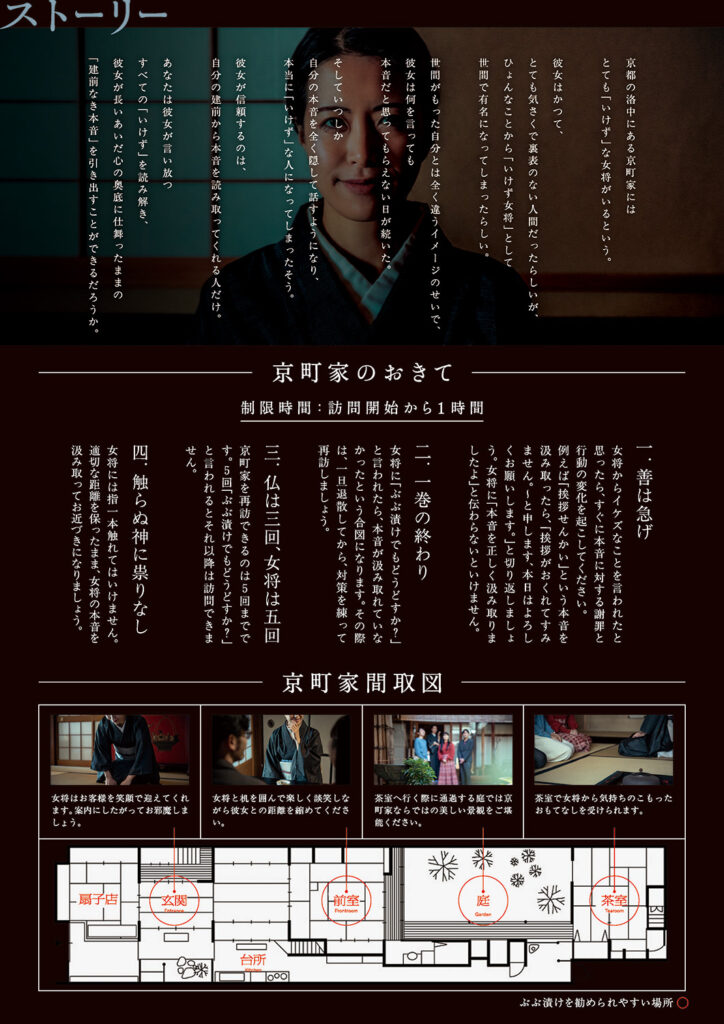

生のいけずが体験できるイベント「この先いけずな京町家」

京都に根付く「いけず文化」を体験するために「この先いけずな京町家」というイベントを開催しました。

このイベントでは架空の“いけず女将”が住んでいる恐ろしい京町家を用意。

参加者はそこに訪問しながら女将から繰り出される数々のいけずを読み解き、彼女の信頼を勝ち取り、建前なき本音を引き出すことを目指します。

ただし女将に本音を汲み取れていないと判断されてしまうと「ぶぶ漬けでもどうどすか?」と言われ、即退散させられます。

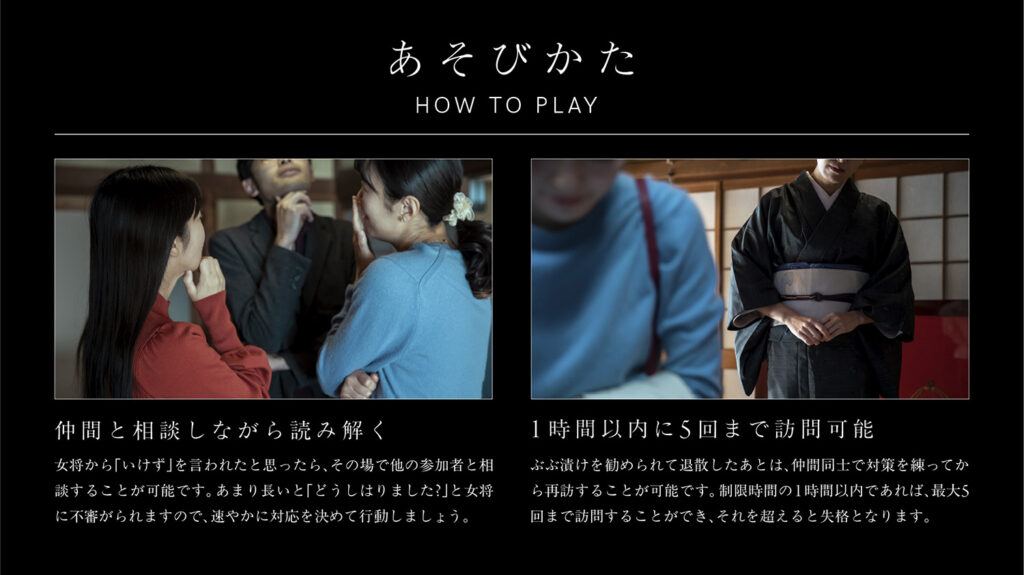

訪問回数は5回、制限時間は1時間というルールの中で、女将が繰り出すすべての「いけず」を読み解いて適切な対処ができればクリアです。

また、いけずを繰り出す女将の背景に「女将は元々素直な人だったが、とあるきっかけで“いけずな人”とレッテルをはられ、本当にいけずな人になってしまった」という悲しいストーリーを用意しました。

すると「女将は自分の本音を汲み取ってくれる理解者を探している」という大義名分ができるため、参加者も女将からいけずな発言をされることに対して納得感が生まれます。

ちなみに、いけず女将役の大西さんは元々「いけずステッカー」という商品で出演いただき、世間に「いけず女将」として広く知られるようになりました。演者本人の過去ともリンクしているため、どこまでがフィクションなのか曖昧な内容になっています。

どんなイベントなのか?

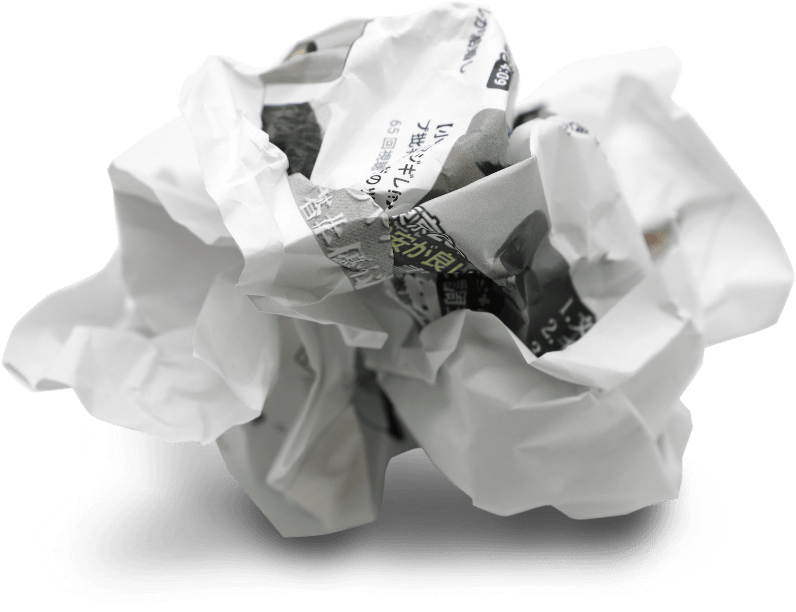

仕掛ける「いけず」の内容

参加者に仕掛ける「いけず」は主に下記の5つで、参加者が通るルート上で発生するようになっています。

| 発生場所 | 建前 | 本音 |

|---|---|---|

| 玄関 | まあえらい急いで来てくれはったんですねえ | 時間通りに来ないでください (京都では「髪の毛一本分」遅れるのが礼儀) |

| 前室 | すぐそこの〜さんね、ようお世話なってます | 手土産を近所で済ませないでください |

| 前室 | 大阪の人は面白いこと考えはりますわあ | しょうもない企画ですね |

| 庭 | 後から誰か来はりますっけ? | 最後に出た人は扉を閉めてください |

| 茶室 | 次どこ行かはるんどすか? | そろそろ帰ってください |

今回のイベントはクリアの可否やクリアタイムを競う「謎解き」ではなく、あくまで女将からいけずを言われたり、ぶぶ漬けを勧められる体験を味わう観光イベントです。

そのため、あまりに簡単でどんどん本音を読み解けてしまう人には5種類以外の「アドリブいけず」をいくつか用意し、逆にクリアが難しそうな人には5種類で止めるなど、参加者に合わせて出し分けられるようにしました。

ちなみにイベント中に仕掛けるいけずな言い回しは共同開発者のCHAHANGさん、いけず女将役の大西さんに加え、日々いけずなネタ投稿を発信するみえっぱりな京都人botさんにもご協力いただきました。

「この先いけずな京町家」の進行順路

ここからは具体的に参加者が体験した内容を紹介します。

1.案内人からのオリエンテーション

参加者が揃った段階で町家から案内人が登場し、イベント内容についてオリエンテーションを行います。ここでは前述のストーリーや、イベントルール、注意事項などをオープニングシートに沿って説明します。

そして参加者には案内人から手土産が渡され、どのタイミングで、どのように渡すかも含めて任せられます。最後に質疑応答を行うのですが、多かった質問と回答内容もご紹介しましょう。

Q.途中の庭でぶぶ漬けを出されたら玄関のいけずからやり直しですか?

A.同じいけずは言われないので、ぶぶ漬けで退散後はもう一度庭まで進んでから改めて訪問開始となります。

Q.いけずを言われた際はすぐさま対応を切り替えないとダメですか?

女将は時間がかかってでも本音を汲み取ってくれる人を求めているので、参加者同士でヒソヒソ相談している間は待ってくれます。

Q.知らないマナーに関する「いけず」も出ますか?

A.マナーに関する「いけず」が出るかもしれませんが、女将の発言から本音を読み解けばクリアできる内容になっています。

Q.成功率はどのぐらいですか?

A.イベント終了後にお伝えします。

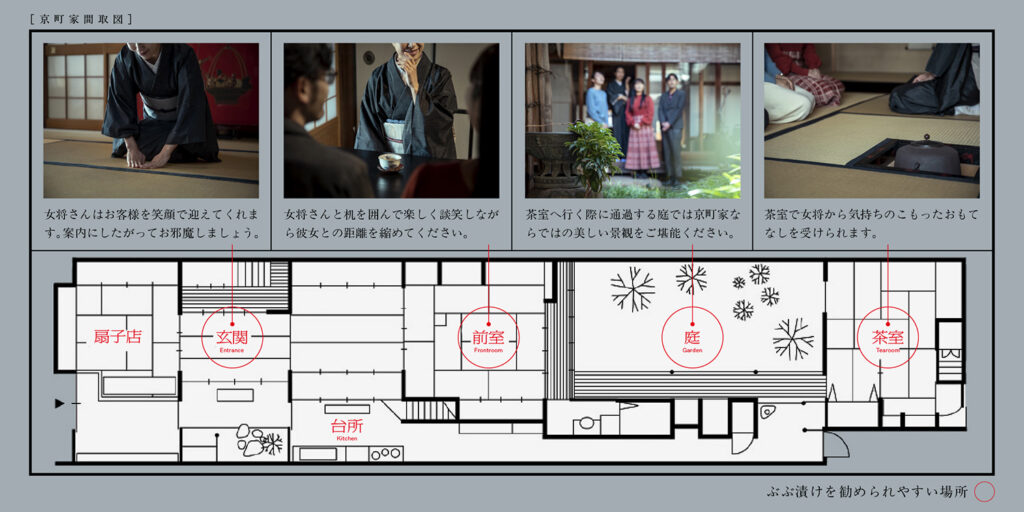

2.玄関

まずは玄関から訪問をスタートし、女将とのファーストコンタクトをとります。

案内人からは「今がアポイント時間のピッタリです」と言われているので、全参加者がすぐさま訪問を開始します。

しかし、女将の第一声は「えらい急いで来てくれはったんですねえ」です。

ここで「いえ、急いでません」や「遅れてすみません」と回答すると玄関に入るまもなく「ぶぶ漬けでもどうどすか?」と言われてしまいます。

京都には「髪の毛一本分遅れる」という礼儀があるらしく、あまり時間ぴったりに来すぎると家主の準備を急かしてしまったりするので無礼とされているのです。そのため「到着が早くてすみません」と回答すればクリアとなります。

ちなみに「髪の毛一本分」を知っていて、少し遅れて入ってきた人がいた場合は「道迷わはりました?(遅れてくるな)」と言われてしまうので、どちらにせよ初手いけずは言われるように設計しています。

3.前室

前室に入るとまず多くの人が手土産を渡します。

ただし紙袋のまま渡してしまうと女将はボソッと「あら持ちやすい」とつぶやくので、一般マナー通り中身を取り出して渡さないとぶぶ漬けをくらってしまいます。

手土産を受け取った女将は笑顔で「これ末富さんのやつですね?ここ近所で昔から好きでよう使ってるんです」と言いますが、もちろんいけずです。

これは「手土産を近所で済ませやがって」という本音が潜んでいるため、参加者に悪気はないのですが「近場のものとは知らずすみません。次はぜひ私の地元のものを持ってきますね」などの回答をしないとぶぶ漬けをくらいます。

ようやく席についた参加者と女将はそれぞれ自己紹介タイムへ。女将は最初自らが営む扇子屋を紹介するのですが、その後に「会社やのうて、個人でこんなモデルもしてるんです」と『いけずステッカー』を紹介します。

女将は笑顔で「大阪の人は面白いこと考えはりますわねえ、皆さんどう思わはります?」と意見を求めてきます。ここでほぼ全員が「面白いです」「女将の表情が素敵です」と褒めてしまうのですが、まもなくぶぶ漬けをお見舞いされるでしょう。

大西さんによると、いけず的に「おもしろい」という言葉は真逆の「つまらない」を意味するそうです。おもしろければ、わざわざ言わずに笑うと。

ではなぜ女将はいけずステッカーを「つまらない」と思っているのでしょうか?

モデルを引き受けたのに、おかしな話です。

ここでストーリーにあった「とあるきっかけ」が重要になります。そう、女将が世間から「いけず女将」のレッテルを貼られ、狭い京都の中で肩身の狭い思いをし、自分をこんないけずモンスターへ仕立て上げた元凶はこの「いけずステッカー」なのです。

そこまで読み解けたら、あとは彼女に寄り添うだけ。

女将に対して「実際の女将とは少し違う印象を受けますね。誤ったイメージが広がって大変じゃなかったですか?」と女将に寄り添ったコメントをすればクリアです。

4.庭

ステッカーの本音が汲み取れたら女将は「ぜひお茶室で抹茶とお菓子でもどうどすか?」とおもてなしを提案してくれます。

茶室へ行くには庭を通るのですが、美しい庭を眺めながらウキウキしていると突然「今日って4人さんでしたっけ?」と女将から人数を問われます。ここで「ええ4名です」や「大人数で押しかけてすみません」と言ったところでぶぶ漬けは回避できません。

この本音は「扉を閉めてください」です。人数を聞くのは「あとから誰か来るのか?来ないなら閉めろよ」という意味ですね。

実はこのいけずが発動するよう、運営側の案内人がわざと最後に庭へ出て扉を開けています。それに気づいて「すみません、扉を閉め忘れていました」と対応できればクリアです。

5.茶室

茶室では女将本人が点てた抹茶を振る舞ってもらえます。お茶菓子には手土産のところで「いつも使ってます」と言っていた末富さんのお干菓子を使いました。

抹茶を飲んだところで世間話的に「この後はどこか行かはるの?」と聞かれます。多くの方は「ご飯でも食べようかと」や「女将のオススメありますか?」と聞いてしまい、ぶぶ漬けをくらいます。

次の予定を聞いているのではなく、女将の本音は「そろそろ帰ってください」です。ホストから「帰って」とは言えないので、ゲストである参加者から「そろそろおいとまします」と言って帰らないとクリアにはなりません。

今までは「ぶぶ漬けでもどうどす?」と帰らされていたのに、最後は自分で帰らないとクリアにならない。少々いけずなイベント設計かもしれません。

6.記念撮影とエンディング

最後に「おいとまします」と言えるか、ぶぶ漬けを5回食らってしまった場合は訪問終了となり、最後に案内人が「記念撮影いいですか?」と女将に提案し、玄関で女将を背後にして写真を撮ります。

撮影後は女将に「また来とくれやす」と社交辞令のような挨拶をされ、町家をあとにする参加者たち。「帰ってきちゃったけど、これはクリアで良いのか…?」と疑心暗鬼になっていると、案内人が「これは訪問成功だと思います」と言い、おもむろに先ほどの記念写真を見せます。

そこには訪問中では見られなかった、屈託のない満面の笑みを浮かべた女将の姿が。そこで最後の「また来とくれやす」が建前なき本音だったと分かり、ハッピーエンドを迎えられます。

一方、5回ぶぶ漬けを出された参加者の記念写真はというと。

いけずステッカーの裏面さながら、鬼のような形相に。これで参加者は最後の「また来とくれやす」が真逆の「2度と来るな」という意味だったと分かります。

ここまでが「この先いけずな京町家」での体験です。

細かいノウハウ

ここからはイベントを作る上で培った(他では活かしがたい)ノウハウをご紹介します。

“無言の笑顔”で怖がらせる

大西さんはテストプレイの段階から、参加者に怖がってもらうために色々な演技プランを試してくださいました。当初はホラー映画などを参考に、猟奇的な殺人鬼などをインストールしたりもしたそうですが、思ったような反応は得られなかったそうです。

そこで割り切って「素の京都人として接してみよう」と、笑顔を取り繕い、けったいな客に接客するような感覚で演じてみたところ、参加者の反応が大きく変わったんだとか。

一度「全員京都出身の40代男性経営者」という『京都版アウトレイジ』みたいな面々でテストしたことがあったのですが、その際もおじさんたちが一回り以上年下の女将にたじたじになり、大西さんは「自信がついた」と仰っていました。

大西さん曰く「黙って笑顔でいれば勝手に怖がってくれる」そうです。

ぶぶ漬け八十二手

だんだん慣れてくると、大西さんはぶぶ漬けの出し方にもこだわりを見せるようになりました。

例えば茶室で「この後はどうされるんどすか?(そろそろ帰れ)」と言っているのに、参加者は気づかず「おばんざいとか食べたいんですけど、いい店知ってますか?」と聞いてきました。

すると大西さんはスムーズな会話の流れで「それやったらここで食べはる?ぶぶ漬けでも」と、まるで忍刀のようにぶぶ漬けを切り込んだのです。

またある時は連続して同じ箇所でぶぶ漬けを出すことになり、痺れを切らした大西さんは帰っていく参加者の背中に「ええの?もうお湯沸かしてますけど?」と“追いぶぶ漬け”をかましていました。

その他にも「ほなぶぶ漬け作りますね」という“断言ぶぶ漬け”や、「今日は寒いからぶぶ漬けでも」という“気遣いぶぶ漬け”など、相撲の決まり手ぐらいバリエーション豊かなぶぶ漬けをだし分けています。

このように通り一辺倒な「ぶぶ漬けでもどうどすか?」ではなく、会話の中で応用を効かせた言い回しにすることで、コミュニケーションの生っぽさが強調され参加者の体験価値も向上しました。

参加者も女将も悪くならない「いけず」

仕掛けるいけず内容を検討する際に最も気をつけたのは、参加者も女将も悪者にならないということです。

基本的に「いけずな女将がいます」という町家に訪問するわけですから、参加者は全員とても緊張して、礼儀正しく、失礼のないよう、懇切丁寧に振る舞います。そんな人たちに対して「いけず」を言い放つわけですから、女将は悪者になりかねません。

しかし、それでは参加者も「この女将の閉した心を開いてあげよう」とは思えませんし、なにより京都人に「意地悪」という間違ったイメージを植え付けてしまう恐れがあります。

そこで「手土産を近くで済ませる」や「扉を開けっぱなしにする」というミスは案内人のせいにして、「時間ピッタリに来る(髪の毛一本分遅れない)」は文化圏による価値観の違いにとどめるなど、決して女将が悪者にならない内容を心がけました。

案内人のサポート

今回のイベントは最短でゴールを目指す「謎解き」ではなく、女将にぶぶ漬けを出されることも含めて京都文化を体験するイベントです。また、茶室で抹茶と和菓子の提供はチケット金額に含めているため、全員を茶室までたどり着けるようにしなければなりません。

そのため参加者ごとに難易度を調整し、全員が「3〜4回ぶぶ漬けくらった状態で茶室までたどり着く」ためにレベル調整する必要がありました。そこで重要な役割を果たしたのが案内人です。

案内人役の日下部さん(CHAHANG)はもちろん正解の本音を知っていますが、あくまで知らない体をとりつつ、正解に辿り着けなさそうな議論になっている場合は助け舟を出さなければいけません。

例えばいけずステッカーの件で本来は大西さんの心を労わるフォローが必要なのに、参加者の方々は「いけずは京都の立派な文化です」や「これも大西さんの魅力です」と間違ったフォローに終始して次へ進めないこともあります。

そんなときに案内人が「大西さん個人の気持ちに寄り添ってみてもいいかもしれませんね」と助言をすることで正解へ導くなどしていました。

最後に

改めてになりますが、このブログを読んだ京都の方々が同様のイベントや、そうでなくても「いけずな京都人」というキャラクターを活用したコンテンツを作っていく活動がもっと広まるといいなと思っています。

とはいえ、どんなことをすればいいか考えるのは難しいと思うので、例えばこんな企画をやったら面白いんじゃないか?と思っているアイデアをいくつかご紹介して終わります。

いけずカラオケ

採点結果が点数ではなく「響き渡るような声してはりますねえ(うるさいだけ)」や「この曲をこんな風に歌わはる人初めて見ました(下手くそ)」など、京都人のいけずなコメントで表現されるカラオケです。終了10分前になると電話ではなく、ぶぶ漬けが出てきます。

いけず野球中継

贔屓にしていない敵チームのことを悪く言うと角が立ってしまいますが、敵チームを褒めるばかりでもファンから反感を買うので、京都出身の野球解説者がいけずに解説してくれる野球中継。副音声では別の京都人が「今の“えらい落ち着いたボールやねえ”は“球が遅い”という意味ですね」と解説の解説をしてくれます。

京都人認証

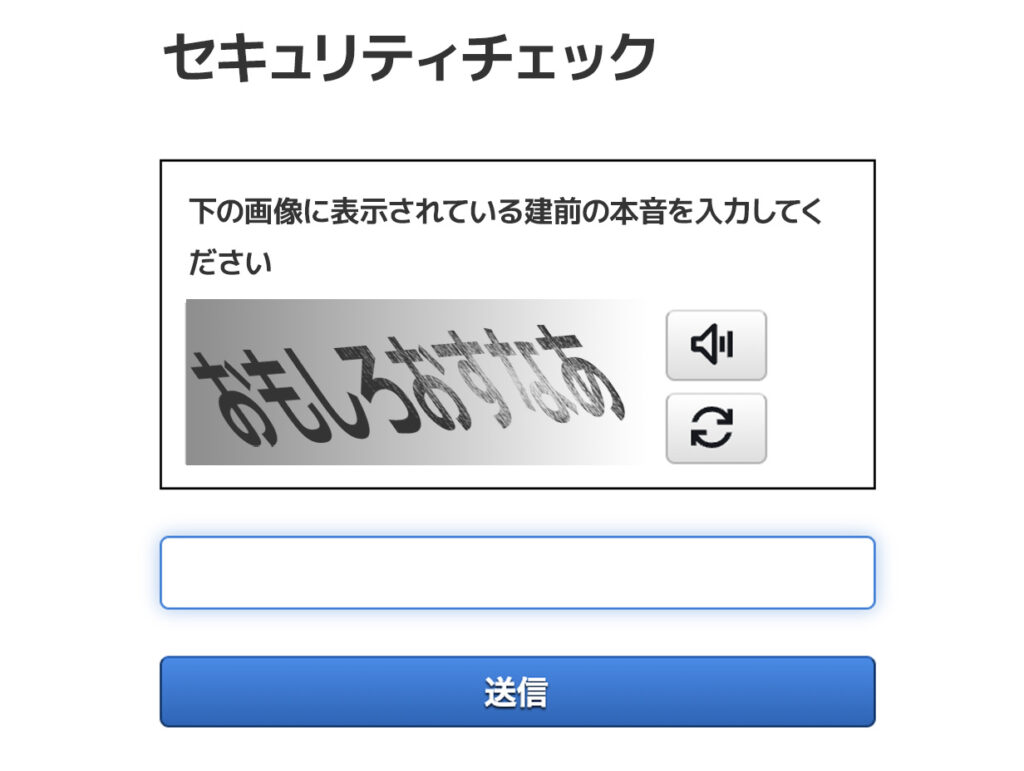

インバウンドや観光客ではなく京都人に訪れてほしいサイトのセキュリティとして、ロボット認証風に並べられた「お も し ろ お す な あ」などの京ことばを読んで、「つまらない」など正解となる本音を入力させる認証システムです。

クレジット

企画・制作:ない株式会社、株式会社CHAHANG

出演:大西里枝、日下部彩乃

カメラマン:木村華子

いけず制作協力:みえっぱりな京都人bot

協力:大西常商店